德昌千年字庫古塔群將世代崇尚的文字和文化代代傳承

涼山德昌字庫古塔群簡介:

六座字庫古塔群位于涼山州德昌縣境內,先后建造于清道光至光緒年間,古塔形狀各異,高在10至20多米不等,其中以茨達字塔尤顯壯美秀麗。分別位于現德昌縣茨達、巴洞、德州、六所、小高、麻栗6個鄉鎮。2012年經四川省人民政府公布為省級文物保護單位。涼山德昌字庫古塔群是國內保存較完整的字庫群,對研究德昌的歷史文化和古建筑特點,起到了很重要研究價值。

字庫塔,亦稱“字庫”“惜字宮”“敬字亭”“惜字塔”“焚字爐”,是古人專門用來焚燒字紙的建筑,始建于宋代,到元明清時已相當普及。字庫塔的興建除了對先人的文字崇拜外,還與科舉考試的盛行相關。古時,人們要想升遷致仕,只能通過科舉考試。“學而優則仕”的觀念深入人心,崇尚文化,尊重讀書人,進而演變為對文字的崇拜。字庫塔逐漸成為文字和文化的載體,人們對其頂禮膜拜,祈求護佑,金榜題名。

德昌字庫塔群的形成

1:從外觀看,字庫塔具有不同風格與造型,大多采用六角柱體或八柱體,也有的建成簡樸的四柱體。塔身有一小孔,或方、或圓或倒U形,字紙便從小孔投入。塔頂及塔身裝飾風格各異,雕梁畫棟,特色突出;有的非常古樸,青磚碧瓦,未作更多裝飾。

2:受我國傳統文化中“惜字如金”“敬天惜字”觀念的影響,舊時,讀書人廢棄的字紙不能有隨意丟棄、踐踏等穢用舉動。民間有種說法,糟踏字紙會受到懲罰并禍及子孫等,所有用過的字紙或廢書,都要統一收集起來,放到字庫塔集中焚化。

3:清代德昌社學興盛,修建了六座字庫塔。人們焚燒字紙時非常鄭重,不但有專人經辦,還有專門的禮儀,并且建有專門的場所和設施。一些地方還設有“惜字會”,除了自覺惜字外,還義務上街收集字紙;有的則由地方政府、大富人家或祠廟宮觀出資雇專人收集。所有用過的磨損殘破的經史子集,要先將其供奉在字庫塔內十年八載,然后擇良辰吉日行禮祭奠,再點火焚化。

倉圣宮字庫塔簡介

倉圣宮字庫塔位于縣城(德州鎮)東北約300米處的鳳凰嘴山頂,建于清道光十六年(1836),系仿樓閣三級六角攢尖式塔,磚石結構。塔高13.7米,三層塔身逐級上收,每層均有燒陶龍鳳或裝飾浮雕,底層環周鐫刻有“鳳、凰、鳴、矣”四個大字。

茨達字庫塔簡介

茨達字庫塔建于清同治九年(1870),位于茨達鎮新勝村北300米的德昌至米易公路旁,四周為荒坡,系仿樓閣五重檐、六角攢尖式磚石結構建筑。塔座周長16.2米,占地21.9平方米,通高25米。

第一層有二通碑記、三通功德碑,南開窗。

第二、三層除南面開窗外,其余置燒陶人物深浮雕。

第四層開窗,北面是人物浮雕,其余四方撰“龍吟虎嘯”四字。

第五層南面開窗,其余五方撰“唯有讀書高”五字。底層入爐口處階梯斜面長2.8米,寬1.9米,高1.05米,系尖云梯。

魚洞寺字庫塔簡介

魚洞寺字庫塔位于巴洞鎮前進村二組境內,建于清光緒十年(1884)。東距茨達河30米,西面為農舍,其余三面為荒坡。塔高12米,為三重仿密檐、六角攢尖式磚石結構建筑。有碑刻及精美的圖案紋飾、大字等,十分美觀。

六所字庫塔簡介

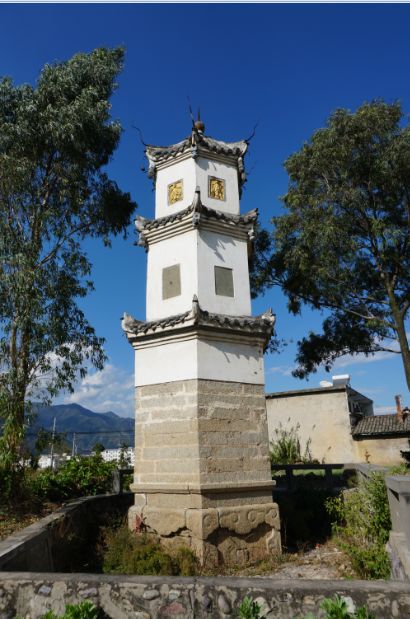

六所字庫塔位于六所鎮集市西50米處,建于清道光九年(1829),四周為房舍及農耕地,系六角仿密檐式四級字庫塔,磚石結構。四方形素面石條塔基,石刻云紋、須彌座。通高16.8米,占地面積15.4平方米。整塔皆為青磚砌成,無外表粉飾及雕刻。

第一層:有字庫門,左右兩面各嵌功德碑一通,后三面無窗。

第二層:僅正面開窗。

第三層:六面開窗。

第四層:正面及正后面有窗。

小高字庫塔簡介

小高字庫塔位于小高鎮舊街南端小高中心校旁,建于清同治元年(1862),系仿密檐、六角攢尖式三級字庫塔,磚石結構建筑。塔高16.2米。

麻栗字庫塔簡介

麻栗字庫塔位于麻栗鎮民主村三組麻栗街南端,建于清咸豐二年(1852),東面為溝渠,南面為小路和斜坡,西面為農耕地,北面為房舍,系三重仿密檐、六角攢尖式字庫塔。通高12.6米,磚石結構建筑。底層無雕飾,二層一面有爐洞其余五面為碑石,正面窗口橫額刻有“惜字宮”三字。三層有一爐洞和五個燒陶人物。

文章/圖來源于掌上涼山